2025-07-21 11:05:32

2025-07-21 11:05:32

浏览量:5833

浏览量:5833

亚马逊的崛起可以被理解为它对网络效应的非凡预见、战略性的长远思维以及对客户不懈追求的结果。

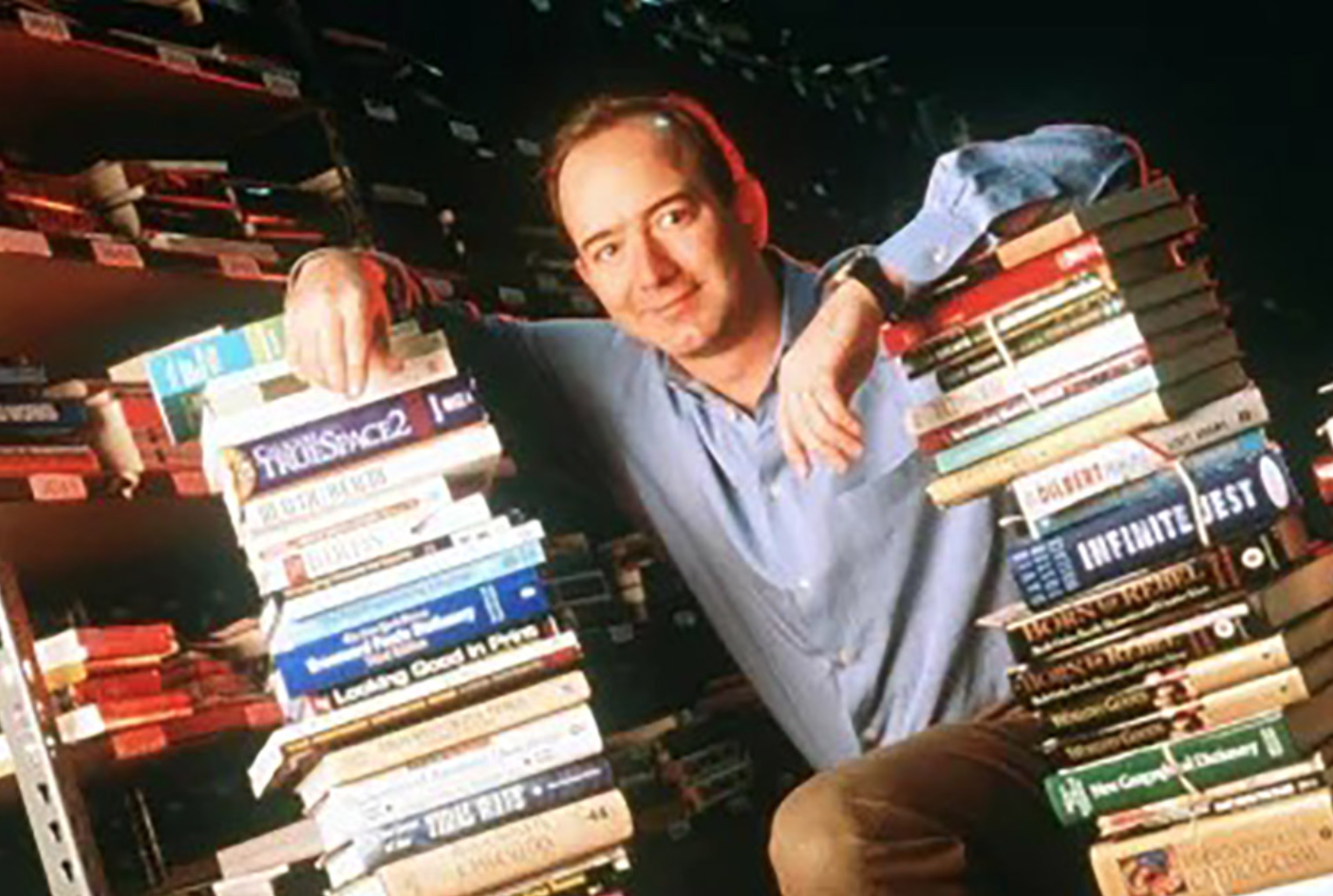

▲1997年1月1日,亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝佐斯,在公司位于西雅图的一家仓库内,与一堆书籍合影。图片来源:Paul Souders—Getty Images

杰夫·贝佐斯从在贝尔维尤租用的车库起步,最终掌舵一家市值2.4万亿美元的公司,这一历史如今已成为商业传奇。1994年夏天,杰夫·贝佐斯放弃了自己在华尔街刚刚起步的职业生涯,搬到了华盛顿州的贝尔维尤,怀揣着一个愿景:创建一家有朝一日能销售万物的在线书店。亚马逊(Amazon)的第一个总部是一间普通的出租屋,他和当时的妻子麦肯齐并肩工作,打包书籍并亲自开车送往邮局。那个混凝土地面、服务器嗡嗡作响的车库,成为了日后被称为“万物商店”的诞生地。

这个车库也塑造了贝佐斯作为亚马逊创始人的心态。终有一天,他会将这种心态深深植入其规模更加庞大的公司。这便是“第一天”(Day 1)心态,即你应该像公司刚成立一天、你仍身处车库时那样去对待每一天的工作。成功或失败可能就在转瞬之间。贝佐斯从他自己的“第一天”开始,就将创新、冒险和数据驱动的迭代机制化。

然而,抛开车库创业神话和人们耳熟能详的勇敢创业的故事,亚马逊的崛起也可以被理解为它对网络效应的非凡预见、战略性的长远思维以及对客户不懈追求的结果。事实上,贝佐斯曾一度想将公司命名为“relentless”(永不停步),至今访问relentless.com仍会跳转回亚马逊,这个名字源自这条长河。

▲1999年,贝佐斯(右)与时任卖家格雷戈里·尼克松(左)共同将尼克松通过亚马逊拍卖网站售出的一套古董高尔夫球杆,交付给大卫·罗比肖(中)——亚马逊的第1,000万名客户。当时,亚马逊是首家拥有1,000万客户的电子商务平台。图片来源:Paul Conors—AP Photo

▲2009年11月16日,亚利桑那州古德伊尔市的亚马逊凤凰城运营中心,商品摆放在货架上。图片来源:Joshua Lott—Bloomberg/Getty Images

巴诺书店里的团队会议

早期资源匮乏,办公空间紧缺。在那几个月里,贝佐斯和他的小团队经常在当地的一家巴诺书店(Barnes & Noble)开会。他们深知其中的讽刺意味:这家初出茅庐的在线图书销售商,正在美国最大的实体连锁书店的过道里运筹帷幄。

1996年,随着亚马逊声名鹊起,巴诺书店的创始人里吉奥兄弟注意到了这一变化。他们会见了贝佐斯,表达了钦佩,但也警告说他们自己的在线业务将很快盖过亚马逊。贝佐斯不为所动,坚定地践行自己的愿景,提出了“快速做大”的口号,并将目光投向快速扩张。

当亚马逊搬入正式的办公场所时,贝佐斯延续了这种“艰苦朴素”的风格,用回收的旧门板作为自己和员工的办公桌。他想传达的信息是:任何资源都不能浪费,都要回收利用。亚马逊要像它提供给消费者的优惠一样,做到节俭。这也是将车库精神带入办公空间的另一种方式,是强调“永不停步”的又一种体现。

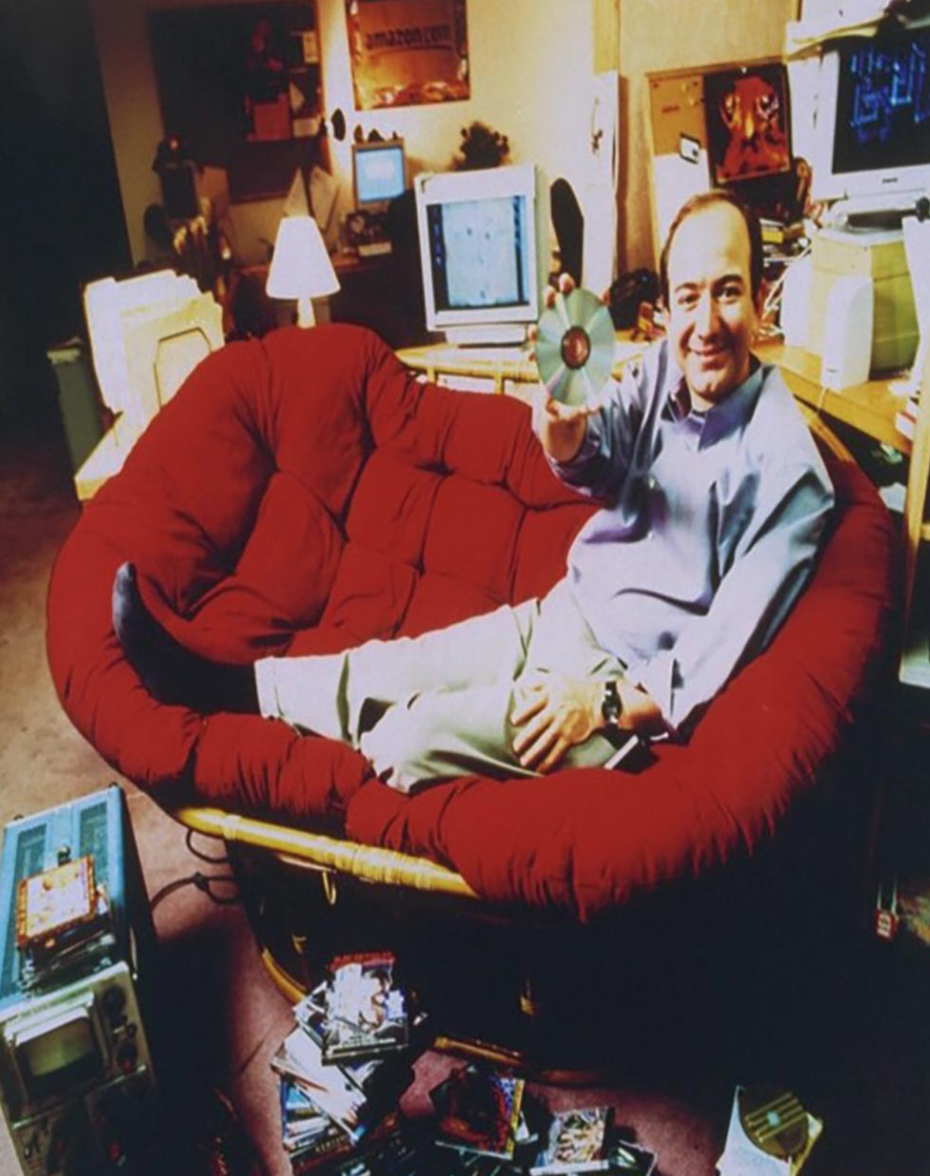

▲1999年,贝佐斯拍摄肖像照,当时亚马逊除了图书销售,已开始销售音乐、DVD、视频游戏和礼品。图片来源:Photo Nomad Ventures, Inc.—Corbis/Getty Images

▲2009年,贝佐斯发布亚马逊电子书阅读器最新版Kindle 2。据亚马逊称,亚马逊的Kindle于两年前的2007年首次推出,其推出该设备的目的是让数字阅读成为一种更具“吸引力”、更“舒适”的体验。图片来源:James Leynse—Corbis/Getty Images

“快速做大”的不懈驱动力

贝佐斯从家人、朋友和少数投资者那里筹集资金,出让了大量股权以换取扩张所需的资金。公司销售的第一类产品是二手图书,选择它们是因为其普遍需求和易于运输。但贝佐斯的雄心远不止于此:他希望建立一个可以向任何地方的任何人销售任何商品的商店。

与许多互联网时代的创始人不同,贝佐斯抵制住追求快速盈利的诱惑,不惜牺牲短期回报,优先考虑规模扩张。他如今著名的“遗憾最小化框架”决策过程强调立即行动以避免未来后悔,这成为他敢于冒险的驱动力:放弃个人利益,说服早期投资者支持业绩亏损,以及建设一个初期成本看似不合理的履约基础设施。但这种纪律严明的再投资培育出了世界上最先进的物流网络,并使亚马逊不仅在图书领域占据主导地位,甚至在它所涉及的任何商业领域,都树立了主导地位。

▲2005年12月13日,内华达州芬利市亚马逊运营中心,一名员工正在将商品装箱准备发货。芬利中心预计在当年感恩节至圣诞节期间处理约200万份订单。图片来源:Ken James—Bloomberg/Getty Images

▲ 2024年,一名员工使用由电动自行车牵引的货柜车,配送Prime会员在线购买的亚马逊生鲜食品订单。该电动车系统旨在减少亚马逊卡车的排放量,缓解纽约市交通拥堵,并加快配送速度。图片来源:Deb Cohn-Orbach—UCG/Universal Images Group/Getty Images

▲ 2005年,贝佐斯在公司总部手持一本侯世达所著的《概念与类比》,这是亚马逊在线售出的第一本书。旁边桌子上仅展示了一小部分当时在亚马逊网站销售的非图书类商品,包括拳击手套、心脏除颤器、厨房和电子设备以及服装。图片来源:Ted S. Warren—AP Photo

“万物商店”的崛起

到20世纪90年代末,亚马逊销售的商品品类从图书扩展到音乐、电影,并最终涵盖了琳琅满目的商品。通过快速配送、低价以及不断扩大的商品种类等,公司对客户体验的不懈专注使其在竞争中脱颖而出。亚马逊成功度过了互联网泡沫破灭时期,熬倒了竞争对手,并持续创新,推出了Amazon Prime会员服务、Kindle电子书阅读器和亚马逊网络服务(AWS)等,标志着亚马逊从单一产品零售商向平台的转变。

通过向第三方卖家开放平台以及推出AWS,亚马逊不仅仅成为了一个零售商,更成为了全球商业和云计算的基础设施。尤其要指出的是,AWS是将内部能力重新定位为外部市场产品的一个典型案例。此举帮助重塑了互联网本身的经济模式。亚马逊的不懈努力将其转变为一个近乎公共事业的存在。

2.4万亿美元的商业帝国

如今,亚马逊已成为一个全球巨头,其业务范围从电子商务和云计算延伸至娱乐和人工智能领域。截至2025年7月,亚马逊的市值高达2.4万亿美元,使其成为全球第四大最有价值的公司。

然而,亚马逊的影响力超越了资产负债表。它重新定义了供应链预期,影响了劳动力市场,并引发了围绕反垄断的紧迫问题。批评人士认为,推动亚马逊崛起的机制——激进的再投资、平台主导地位和数据杠杆——也造成了结构性依赖,对竞争、隐私和劳工产生了深远影响。

亚马逊真正的“护城河”可能既非零售业务,也非云计算,而是其将实体与数字服务无缝整合为一个自适应操作系统的能力。在贝佐斯的继任者安迪·贾西的领导下,它正致力于将人工智能驱动的服务纳入其业务版图。它永不停步。

关于本文,《财富》杂志使用了生成式AI辅助完成初稿。编辑在发布前已核实信息的准确性。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

点击登录