2024-10-18 08:59:47

2024-10-18 08:59:47

浏览量:7188

浏览量:7188

中新社圣保罗10月17日电 题:巴西洛可可艺术为何带有“中国风”? ——专访巴西学者玛丽斯黛拉·卡尔内罗 中新社记者 林春茵 巴西和中国各处地球彼端,山川异域,风情迥然。但在巴西东南部的小城中,游客能邂逅“澳门街”,在巴西东北部巴洛克-洛可可风格的教堂里,不乏龙、鸟兽的浮雕与绘画作为装饰...

巴西洛可可艺术,为何带有“中国风”?

巴西和中国虽然地理位置相距遥远,但在巴西的艺术中却能够找到中国的影子。巴西学者玛丽斯黛拉·卡尔内罗认为,这种现象源自于葡萄牙殖民时期的文化交流,中国美学在巴西的洛可可艺术中留下了独特的痕迹。在接受中新社记者采访时,玛丽斯黛拉·卡尔内罗深入探讨了巴西洛可可艺术为何带有“中国风”的原因。

卡尔内罗指出,葡萄牙在殖民时期对巴西的艺术和建筑产生了深远影响。巴西的巴洛克艺术和洛可可艺术受到了欧洲的影响,而欧洲在与亚洲的贸易往来中也传入了中国美学。在巴西的许多教堂、住宅和公共建筑中,可以看到巴洛克和洛可可风格的精致元素,其中融入了中国的花卉图案、龙、燕子和兽等装饰。

葡萄牙对巴西的殖民统治也使得中国美学影响了巴西的艺术创作。在米纳斯吉拉斯州的迪亚曼蒂纳市,街道被命名为“下澳门”“中澳门”和“上澳门”,展现了中国元素在巴西的痕迹。而在巴伊亚州和米纳斯吉拉斯州的宗教建筑中,可以看到丰富的花卉图案和中国式的装饰。

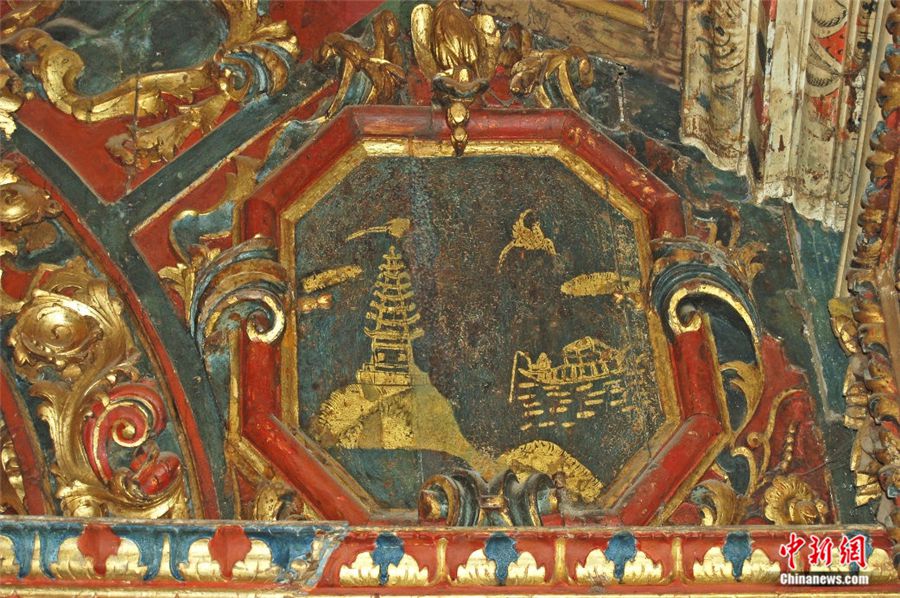

卡尔内罗还提到了一些典型的例子,如米纳斯吉拉斯州的萨巴拉市圣母教堂中的中国图案绘画,以及圣保罗市耶稣会神圣艺术博物馆中的木棺轿子,饰有类似于中国传统神兽的狮子雕刻。这些作品展现了巴西洛可可艺术受到中国风影响的特点。

从巴西的巴洛克和洛可可艺术中可以看出,巴西与中国的文化融合深厚而独特。这种文化融合不仅体现在艺术作品中,也反映了巴西殖民时期对非欧洲文化元素的吸收和模仿。然而,今天我们需要审视这种文化融合的模式,避免简化和异化其他文化,应尊重和理解它们的复杂性。

艺术是一种跨文化交流的方式,可以带给我们关于偏见、欲望和文化之间关系的启发。艺术作为文化的象征和价值观的体现,能够帮助我们更好地理解历史、文化和自我在世界中的定位。因此,艺术中的文化融合是一种丰富多彩的表现形式,能够持续吸引我们的感官,传承下去。

玛丽斯黛拉·卡尔内罗,巴西马托格罗索联邦大学当代文化调查研究生项目负责人,传播与艺术系教授,历史学博士,当代艺术研究小组联合负责人。研究领域包括性别研究、女权主义、视觉艺术与文化、非殖民主义思想和南方认识论等。

点击登录